梁平平课题组在Coordination Chemistry Reviews发表综述论文

时间:2024-07-25

来源: 生命科学学院

2024年7月,梁平平教授课题组联合中国科学技术大学汪峰课题组在国际权威期刊Coordination Chemistry Reviews(IF=20.3)在线发表题为“Recent advances and clinical challenges of phototherapeutic nanoparticles in cancer monotherapy or combination therapy”的综述论文。

癌症光疗,作为一种前沿的非侵入性治疗手段,正逐渐崭露头角成为极具竞争力的癌症治疗策略之一。然而,该疗法面临若干固有挑战,显著制约了其临床应用的广泛推广。这些挑战主要包括:首先,光的组织穿透深度有限,限制了治疗深度;其次,光动力疗法(PDT)在肿瘤微环境(TME)中的缺氧条件下效果受限;再者,光热疗法(PTT)可能引发的获得性热休克效应亦不容忽视。此外,PTT与PDT过程中产生的高温和活性氧物种(ROS)虽能有效杀伤肿瘤细胞,但也可能对周围健康组织造成不必要的损伤。尽管在动物模型中,光疗对实体瘤的治疗展现出积极成效,但在应对人类肿瘤复发问题上仍显不足。

鉴于此,将癌症光疗与其他治疗模式相结合的策略应运而生,旨在通过优势互补,克服单一疗法的局限性,从而提升整体治疗效果。具体而言,PTT不仅能促进细胞对治疗药物的摄取,还能诱导药物从载体中释放,这一特性为药物输送相关的治疗方法提供了有力支持,并促进了协同疗法的成功实施。同时,PTT产生的高温与PDT生成的ROS能够削弱肿瘤细胞对放疗或化疗的抵抗性,进而增强这些疗法的疗效。此外,光疗还能促进肿瘤组织内血流的加速和氧含量的提升,这对于依赖氧气的化疗和放疗而言,无疑是如虎添翼,显著增强了其治疗效果。

综上所述,将单一的光疗策略与其他癌症治疗方法相结合,不仅能够有效规避各自疗法的不足,还能通过协同作用显著提升癌症治疗的整体效果。例如将光疗与化疗、放疗、免疫治疗、血管阻断疗法、声动力治疗、气体治疗,基因治疗、化动力治疗、饥饿治疗等协同为未来的癌症治疗研究与实践指明了方向(图1)。

图1.不同类型光疗策略及纳米药物的应用

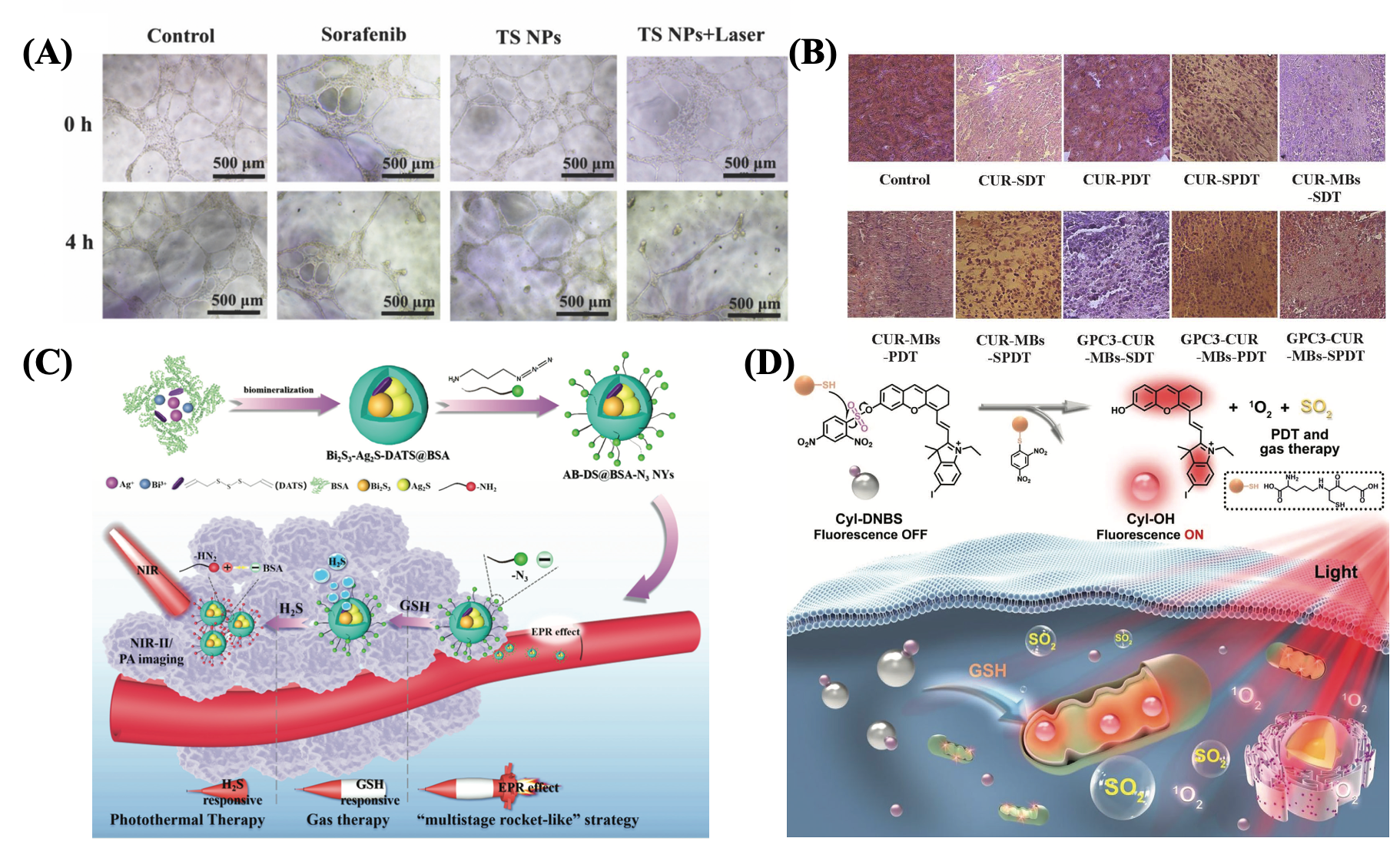

其中,癌症光疗与抗血管生成疗法的结合尤为引人注目。抗血管生成疗法,作为一种精准的医疗策略,其核心在于抑制血管内皮生长因子(VEGF)的过度表达,进而诱导血管内皮细胞的程序性死亡(凋亡),最终遏制肿瘤的生长与扩张。自1994年起,美国食品及药物管理局(FDA)便确立了抗血管生成疗法作为辅助性治疗手段的重要性,旨在减少癌症的复发与远端转移风险。然而,单一的抗血管生成疗法在多数情况下难以完全遏制肿瘤的发展,因此促使科学家们深入探索“内外兼攻”的光疗/抗血管生成联合治疗方案(图2)。

图 2.(A)体外 HUVEC 管形成和抗血管生成效应。(B) 治疗 14 天后肿瘤切片 H&E 图像。(C) AB-DS@BSA-N3 NYs 增强肿瘤靶向富集示意图及抗癌机制。(D) CyI-DNBS 用于联合光疗示意图。

该论文为多模态肿瘤治疗的基础研究及临床应用提供了新思路。安徽医科大学为文章的第一单位,安徽医科大学梁平平教授、中国科学技术大学的汪峰教授、廖锐博士为文章的通讯作者。研究工作得到了国家自然科学基金、安徽省自然科学基金等项目的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.ccr.2024.216069

扫码关注